ANALISI DIPINTO

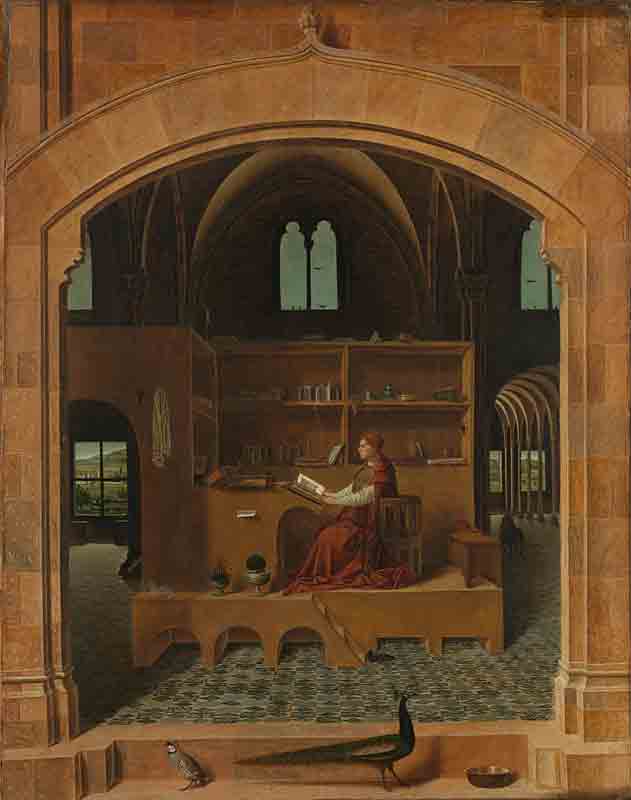

San Girolamo nello studio è una delle opere più conosciute del pittore siciliano Antonello da Messina, sintesi perfetta di prospettiva e di luce.

Si tratta di un dipinto di piccole dimensioni, realizzato su una tavola di tiglio, in cui l’artista riesce a rappresentare minuziosamente una quantità importante di elementi.

Indice degli argomenti

Chi era San Girolamo

San Girolamo era uno dei primi quattro dottori della chiesa, vissuto tra i 347 e il 420 d.C., molto amato e celebre per i seguenti motivi:

- Era uno studioso di grande fama per la sua cultura e per aver tradotto la Bibbia dall’aramaico e dal greco al latino, favorendone la diffusione (la sua versione della Bibbia è chiamata Vulgata ed è ancora oggi utilizzata);

- Aveva compiuto un miracolo: aveva vissuto nel deserto per isolarsi e dedicarsi unicamente allo studio dei testi sacri, dove era stato avvicinato da un leone con una spina nella zampa, il santo gli aveva estratto la spina ed il leone, riconoscente, si era affezionato a lui e non l’aveva aggredito.

Cosa ritrae l'opera

Il soggetto rappresentato nell’opera San Girolamo nello studio è il santo ritratto, al di là di un arco, nel suo studiolo, rappresentato come una struttura lignea rialzata, posta al centro di un ampio ambiente.

La scena è dettagliata e piena di particolari significativi:

- sia perché rappresentano elementi realistici che si riscontrano normalmente in uno scenario come quello rappresentato;

- sia perché sono simbolici e iconografici.

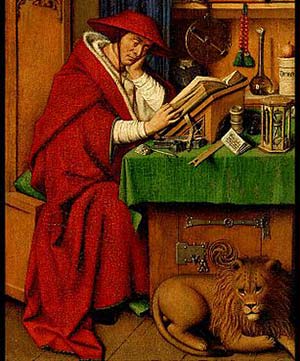

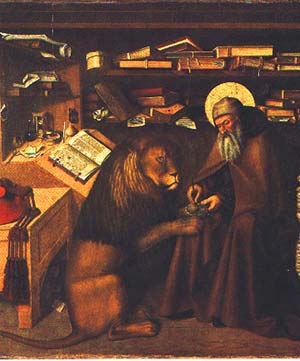

Altri dipinti che rappresentano lo stesso soggetto potrebbe essere stati noti ad Antonello da Messina ed averlo ispirato:

- Van Eyck aveva dipinto un’opera ispirata a San Girolamo nel 1442 (San Girolamo nello studio), dipinto documentato a Napoli nel 1456;

- Colantonio, presso la cui bottega Antonello aveva lavorato, nel 1445 aveva anch’egli rappresentato San Girolamo nello studio intento a togliere la spina dalla zampa del leone.

Dove è ambientata la scena

La scena rappresenta un vasto ambiente entro il quale appare la zona più raccolta di uno studiolo ligneo.

Le alte crociere gotiche sostenute da fasci di pilastri e le tre bifore gotiche della parte superiore dell’ambiente, fanno pensare di essere all’interno di una cattedrale gotica ma se si osserva la parte bassa si notano finestre invece tipiche delle abitazioni civili, di ambienti domestici, forse in questa scelta si nasconde un messaggio che potrebbe avere 2 significati:

- La chiesa, in cui il Santo riveste un ruolo importante, rappresenta la sua casa;

- Oppure lo studio del santo trasforma qualunque spazio in un luogo spirituale, in una chiesa.

L'austero ambiente ecclesiastico potrebbe anche voler solo rappresentare il monastero che il santo aveva fondato a Gerusalemme.

L’espediente di includere la scena in un portale arcuato che funge da cornice è ricorrente nella pittura fiamminga ed ha la funzione di creare un diaframma tra l’osservatore e il soggetto del dipinto.

Lo stile architettonico del varco di ingresso è di provenienza gotico-catalana.

Dettagli

Emerge la precisione descrittiva fiamminga nei molti dettagli:

- In primo piano, sul gradino d’ingresso, appaiono dei volatili (una pernice e un pavone) e una ciotola d’acqua.

- A sinistra dello studiolo è accovacciato un gatto;

- A destra, vicino al portico rinascimentale, nell’ombra si intravede un leone che percorre tranquillo la navata;

- Sul piano sopraelevato dello studiolo vi sono vari vasi in ceramica;

- Sulla parete lignea di sinistra vi è appeso un telo e a fianco della scrivania un cartiglio con una annotazione, come fosse un attuale post-it;

- Sugli scaffali vi sono disposti diversi libri aperti o chiusi;

- Sullo scrittoio vi sono tomi voluminosi, penna e calamaio, strumenti di scrittura che servono al Santo per le sue traduzioni.

- Il pavimento è in mattonelle in maiolica con disegni geometrici;

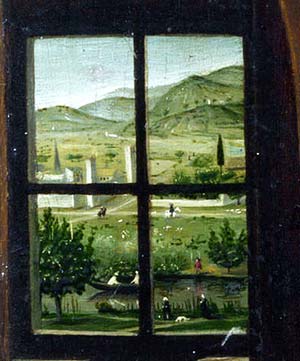

- Anche ciò che si intravede dalle finestre in basso è riprodotto in maniera estremamente minuziosa e lascia intravedere un paesaggio di campagna molto dettagliato, con persone e animali, alberi, una città turrita sullo sfondo, delle colline ed un fiume percorso da una piccola imbarcazione.

- Attraverso le bifore si vede il cielo azzurro in cui volano alcuni uccelli;

Il santo

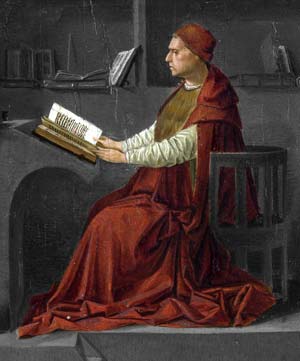

San Girolamo, vestito con l’abito rosso cardinalizio, a evocazione del suo importante ruolo nella chiesa che lo ha visto anche consigliere personale di Papa Damaso I, è al centro della scena, seduto in lettura al suo studiolo.

Il santo appare distaccato e assorto, nell’atto di leggere un voluminoso tomo di cui sta voltando la pagina. Antonello da Messina lo rappresenta senza aureola e con particolari che sottolineano il suo ruolo di uomo di cultura e letterato, oltre che uomo di chiesa.

Sulla cassapanca dietro di lui è appoggiato il cappello cardinalizio a tesa larga, il galero.

Il libro è al centro della composizione e sprigiona luce perché l’artista lo vuole fare risaltare in quanto riferimento importante della vita di San Girolamo, grande studioso dei testi sacri.

Le ciabatte del santo sono abbandonate ai piedi della scaletta che porta allo scrittoio, a significare che lo studiolo rappresenta uno spazio sacro, il luogo del pensiero elevato e della spiritualità, che non può essere contaminato da cose terrene.

Analogie con l'arte fiamminga

L’opera di Antonello da Messina richiama per diversi motivi l’arte fiamminga:

- Per la tecnica pittorica adottata della pittura ad olio su tavola;

- Per la cura minuziosa dei dettagli, anche i più minuscoli;

- Per i punti luce multipli;

- Per il tema compositivo (in fusione con la razionale spazialità italiana).

La luce

La scena, alla maniera fiamminga, è illuminata da una duplice fonte di luce:

- Anteriormente proviene da sinistra, attraversa il portale infrangendosi sull’arco e dà volume attraverso la proiezione delle ombre. La luce che si riflette sul pavimento di mattonelle contribuisce a costruire lo spazio;

- Posteriormente penetra dalle finestre, diffondendo la luce a sinistra e sul portico di destra, e dalle bifore che illuminano le volte.

L’effetto è di controluce e contribuisce a trasmettere un’atmosfera silenziosa e assorta.

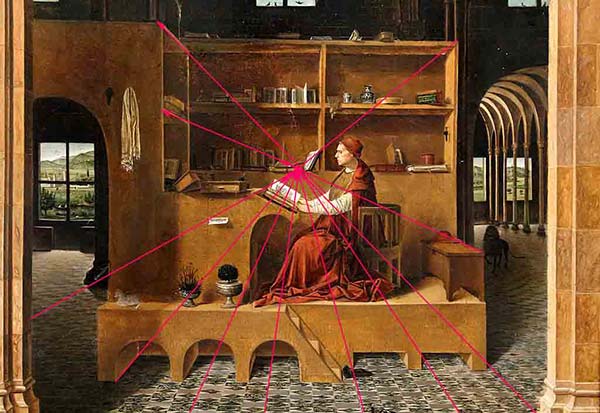

La prospettiva

Nel San Girolamo nello studio, nonostante le dimensioni contenute, Antonello da Messina riesce a coniugare l’attenzione per la minuzia fiamminga con la costruzione dello spazio razionale tipica del primo rinascimento italiano.

La prospettiva è presente ed è un’accurata costruzione prospettica, brunelleschiana classica con un punto di vista centrale individuabile poco sopra le mani del santo, sulla linea dello sguardo di San Girolamo verso il libro che sta leggendo.

In quel punto se si disegna una retta verticale il dipinto si divide perfettamente in due parti uguali la rappresentazione.

L’effetto prospettico è di una profondità straordinaria, ad esso contribuiscono:

- Sulla destra archi e volte rinascimentali si susseguono dando profondità alla scena, sotto le quali avanza un leone che si dirige verso il Santo impegnato nella lettura, seduto alla scrivania e con una libreria sullo sfondo.

- Il pavimento in piastrelle di maiolica disposte in maniera funzionale alla prospettiva creando una griglia dalla quale si innalzano gli elementi architettonici.

L’architettura che contorna la scena, sembra invitare lo spettatore ad entrare all’interno, salendo il gradino ed oltrepassando il portale spagnoleggiante ad arco che introduce nel vasto ambiente nel cui mezzo vi è la zona più raccolta dello studio costituito da uno scrittoio in legno.

Linee prospettiche nell'opera San Girolamo nello studio

Simbologia

Nel San Girolamo nello studio i numerosi animali rappresentati sulla scena e alcuni oggetti, sono riferimenti iconografici cristiani, che possono essere interpretati sia positivamente che negativamente.

Per esempio, la pernice o coturnice che appare sul gradino in primo piano:

- Interpretazione negativa: secondo alcuni critici la sua presenza al di fuori della scena vera e propria è riconducibile al maligno o alla stupidità, infatti secondo i bestiari medioevali la pernice rubava le uova della cova di altri uccelli, una volta nati questi uccellini però tornavano dalla loro madre naturale. In base a ciò la pernice veniva assimilata a satana che tenta gli uomini lusingandoli per portarli su una cattiva strada.

- Interpretazione positiva: altri critici legano invece il significato della pernice al valore della fedeltà a Dio, perché sono uccelli monogami legati alla fedeltà di coppia.

Per il pavone le interpretazioni discordanti sono:

- Negativa: il pavone è anche associato alla vanità e alla superbia in riferimento al fatto che fa la ruota con le sue piume;

- Positiva: associa il pavone alla sapienza divina oppure alla rinascita spirituale, alla resurrezione perché il pavone ogni stagione perde le piume e ne mette di nuove ma anche immortalità e incorruttibilità del corpo perché vi era la credenza che le sue carni non marcissero;

Anche per la ciotola dell’acqua l’interpretazione è ambivalente:

- Positiva: perché contiene l’acqua che è simbolo di purezza e può far riferimento al fonte battesimale che monda dal peccato originale;

- Negativa: nell’acqua ci si può riflettere e quindi mostrare vanità;

Il leone è il simbolo iconografico di San Girolamo e quindi non poteva mancare.

I vasi di maiolica alla base dello scrittorio contengono delle piante:

- quello a destra contiene un bosso, pianta che rappresenta l’immortalità e la salvezza;

- quello di sinistra è una pianta di geranio, che si riferisce alla passione di Cristo.

A sinistra dei vasi vi è un gatto accovacciato che può essere simbolo negativo e rappresentare il diavolo e l’inganno.

Un telo è appeso alla parete, potrebbe essere una stola che richiama la religione ebraica.

Un crocifisso, visto in prospettiva, domina la scena dall’alto della libreria di fronte al Santo, a significare che Cristo veglia sul lavoro del santo.

Le ciabatte del Santo sono abbandonate ai piedi della scaletta che porta allo scrittoio come se lo studiolo, rappresentasse uno spazio sacro, il luogo del pensiero e della spiritualità, che non può essere contaminato da cose terrene.