Emilio Praga è stato un artista dai molteplici interessi, conosciuto principalmente per la sua produzione poetica ma è stato anche pittore, critico d’arte e librettista.

Indice degli argomenti:

VITA

Emilio Praga nasce il 18 Dicembre del 1839 a Gorla (un tempo comune vicino a Milano, oggi quartiere periferico) da una facoltosa famiglia di industriali.

Durante la giovinezza compie numerosi viaggi in Europa, fondamentali per la sua formazione.

Rientrato in Italia si dedica sia alla pittura che all’attività letteraria.

Come pittore arriva a partecipare ad alcune esposizioni annuali dell’Accademia delle Belle Arti di Brera, a Milano.

Nel 1862 esordisce anche come poeta con la sua prima fatica letteraria: la raccolta Tavolozza.

Si sposa con Annetta Benfereri e il 20 giugno 1862 nasce il figlio Marco (futuro commediografo e drammaturgo verista di successo).

In ambito letterario si avvicina ben presto all’ambiente della Scapigliatura, della quale diviene uno dei maggiori esponenti.

Nasce un sodalizio con Arrigo Boito, anch’egli esponente del movimento degli Scapigliati, ed insieme i due amici collaborano:

- alla scrittura nel 1863 della commedia Le madri galanti che viene rappresentata a Torino con scarso successo;

- al giornale Figaro attraverso i cui articoli i due amici argomentano e divulgano la loro maniera di interpretare il rinnovamento dell’arte.

Nel 1864 con la morte del padre, Giuseppe Praga, la situazione economica del poeta peggiora drasticamente a causa del conseguente dissesto finanziario.

Emilio Praga trova lavoro come docente di letteratura italiana al Conservatorio musicale milanese ma viene presto criticato per il carattere irregolare delle sue lezioni e licenziato.

In Trentino nel 1866, con l’amico Boito, partecipa come volontario alla terza guerra di Indipendenza nella spedizione dei “Cacciatori delle Alpi” guidata da Giuseppe Garibaldi.

Le difficoltà economiche, non avere un lavoro sicuro, la sua propensione per l’alcol e probabilmente anche per le droghe, mettono in crisi il suo matrimonio finché nel 1873 si separa dalla moglie.

Due anni dopo, il 26 dicembre 1875, a soli trentasei anni, logorato dalla vita sregolata e maledetta, muore di tisi, a Milano, ospite del fratello.

PRAGA POETA

Tra le raccolte di poesie di Praga vi sono:

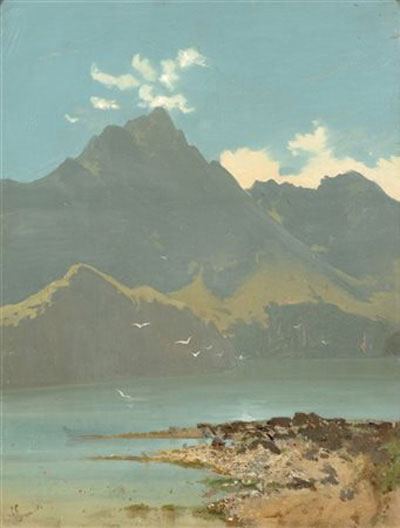

- Tavolozza -raccolta di poesie d’esordio pubblicata nel 1862. Si basa sulle ispirazioni pittoriche derivanti dai viaggi compiuti dal ventenne Praga tra il 1857 e il 1859 in Europa (Svizzera, Francia, Olanda, ecc.) riportate in soggetti basati su paesaggi e sentimenti dalle tinte tenui e delicate.

- Penombre – è la sua opera più significativa pubblicata nel 1864, inizia ad affermarsi la sua adesione alla Scapigliatura. La raccolta è composta da un Preludio e da cinquantacinque componimenti ripartiti, equamente, in tre sezioni (Meriggi – Vespri - Mezzenotti). Nei Meriggi le poesie sono generalmente di ispirazione idilliaco/paesaggistica, simile a quelle della raccolta Tavolozza, mentre nelle altre due sezioni (Vespri e Mezzenotti) prevalgono le tinte forti ed i temi funebri e macabri.

- Fiabe e leggende – pubblicata nel 1869, in cui Praga si avventura in tematiche fantastiche e simboliche, con risicati risultati, dato che quest’opera risulta di scarso spessore e carente di originalità.

In collaborazione con Arrigo Boito, Emilio Praga scrive una commedia, Le madri galanti.

Postume vi sono altre due opere:

- Trasparenze, 1878, raccolta pervasa dal malessere e dall’inquietudine vissuti dal poeta. L’autore stanco e disilluso trova ancora qualche senso nel comporre poesie, spesso relative alla sfera delle memorie infantili;

- Memorie del presbiterio, unico romanzo di Emilio Praga, incompiuto per la morte precoce dell’autore.

Roberto Sacchetti, amico di Praga, si fece carico di integrare e completare la stesura della trama e si prese cura della sua pubblicazione, sulla rivista Il Pungolo,nel 1877.

La trama racconta le impressioni e le sensazioni di un giovane poeta-pittore, chiara proiezione dell’autore, in viaggio alla ricerca di soggetti per i suoi quadri e si sviluppa in un piccolo paese di montagna dove ha luogo una intricata vicenda relativa ad alcune persone incontrate dal protagonista.

I MAESTRI STRANIERI

La poesia di Praga risente molto dell’influenza di maestri stranieri come Heine, Poe, De Musset, Hugo e Baudelaire mentre rimane invece lontana dalla tradizione letteraria italiana.

In particolare, il maledettismo di derivazione baudelairiana diventa sempre più presente nelle sue opere, soprattutto riguardo a tematiche relative alla decadenza e all'angoscia esistenziale. Anche nel lessico crudo fatto di vermi, crani, mummie, feti, ecc. emerge l’influenza di Baudelaire e della sua opera Les fleurs du mal.

Il rifarsi ad esperienze straniere ha avuto l’aspetto positivo di far entrare aria nuova nell’ambiente chiuso della poesia italiana.

ADESIONE ALLA SCAPIGLIATURA

Emilio Praga è stato uno dei principali esponenti della Scapigliatura milanese, movimento artistico e letterario della seconda metà dell’Ottocento che si opponeva alle convenzioni borghesi.

Con Arrigo Boito porta avanti le rivendicazioni degli Scapigliati nei confronti di una società considerata alienata e alienante, sviluppando tematiche che evidenziano la crisi spirituale e di valori della sua generazione e che si caratterizzano per:

- Ribellione;

- Anticonformismo;

- Decadenza;

- Malinconia;

- Disillusione;

- Celebrazione del vizio.

Ne deriva una produzione poetica fatta di atmosfere decadenti, visioni allucinate e pervasa da un senso di angoscia esistenziale.

STILE

Nel linguaggio di Praga, già dalle sue prime produzioni letterarie, convivono due diversi lessici che non arrivano mai a fondersi armonicamente, generando un evidente e voluto contrasto:

- Il lessico aulico legato alla tradizione poetica (per es.: arca, zeffiri, etereo, alma, alpestre timo, suggere, ecc.) viene usato con intento ironico/dissacrante o in chiave simbolica;

- Il lessico colloquiale (realistico/parlato), crudo e provocatorio (per es.: stecchita, sporco lastrico, putrefazione, cranio, ecc.) viene utilizzato per creare un’atmosfera cupa ed angosciante o per il puro piacere di scandalizzare il lettore.

In linea con la volontà di infrangere le convenzioni Praga usa una metrica spesso irregolare facendo ricorso:

- a versi di diversa lunghezza,

- a rime irregolari,

- all’uso di enjambement.

Il ritmo risulta perciò spezzato da pause e accelerazioni che trasmettono un senso di tormento, inquietudine e tensione.